越境ECと現地ECって結局どっちがいいの?

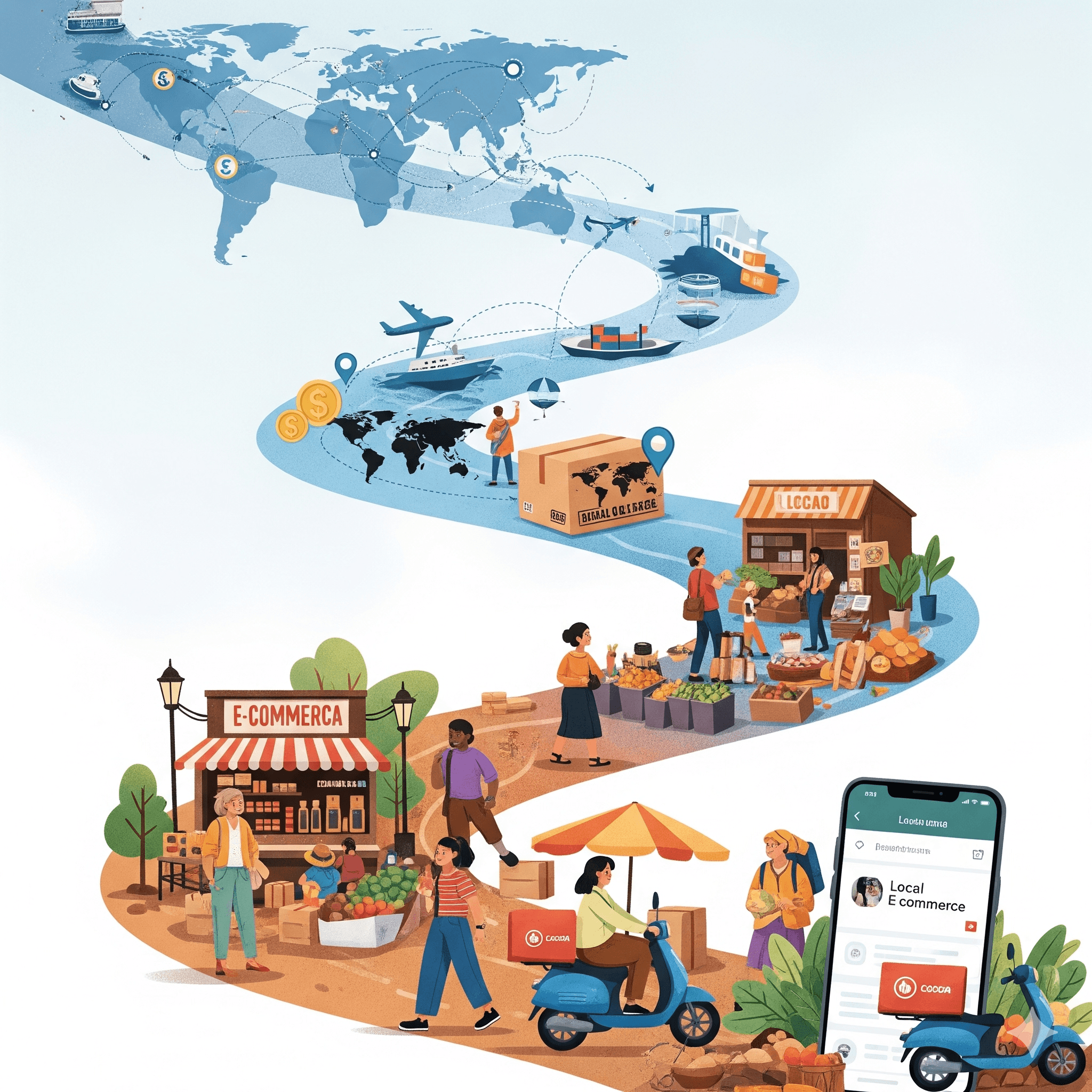

1.はじめに:東南アジア・韓国・台湾向けEC検討時によく聞かれる「越境か、現地か」

近年、日本企業がECを通じて海外進出検討をする際、最も多く投げかけられる質問のひとつが、 「越境ECと現地EC、どちらが良いのか?」です。

東南アジアは人口規模とEC成長率の高さから「次の巨大市場」と呼ばれていますし、韓国や台湾は購買力が高く、日本ブランドへの信頼性も強固です。こうしたアジア市場では、越境EC(日本から直接販売)と現地EC(輸入後に現地在庫販売)が併存しており、企業は常に選択を迫られています。

結論から言えば、「どちらが良いか」という二者択一の議論は意味を持ちません。重要なのは、事業フェーズ・商材特性・投資戦略に応じて、どちらを活用すべきかという視点です。本記事では、比較表レベルを超えて、コスト構造・顧客体験・規制対応を踏まえた考え方を提示します。

2. 越境ECの構造と限界

2-1 越境ECの典型モデル

- 東南アジア:ShopeeやLazadaのクロスボーダーチャネル。シンガポールやマレーシア、フィリピンなどで利用可能。

- 韓国:Coupang Global、Naver Smart Storeが越境販売に対応。

- 台湾:Shopee越境、PChome、などが越境出店枠を提供。

2-2 メリット

越境ECの最大のメリットは、低リスクで市場参入できることです。 初期投資を抑えつつ、実際の購買データや消費者の反応を得られるため、テストマーケティングには最適です。特に、日本製コスメや健康食品のようにブランド力の高い商品は、越境モールでも一定の集客力を発揮します。

2-3 デメリット

一方で、配送リードタイムは最大の制約です。韓国や台湾のように「翌日配送」が当たり前の市場では、越境ECによる数日〜数週間の配送は大きな競争劣位となります。さらに、重量やサイズの大きい商品では物流コストが割高になり、価格競争力を失います。加えて、モール越境枠はプロモーション施策の自由度が低く、顧客データの取得も限定的です。

3. 現地ECの構造と課題

3-1 現地ECの典型モデル

- 東南アジア:ShopeeやLazadaの現地在庫型チャネル。インドネシアではTokopedia、Bukalapakといった地場ECも有力。

- 韓国:Coupangの「ロケット配送」、Naver、Gmarketなど現地在庫型出店が主流。

- 台湾:Momo、PChome、Shopee台湾などが現地倉庫型ECを展開。

3-2 メリット

現地在庫を持つことで、翌日〜2日配送が可能となり、顧客満足度とコンバージョン率は大幅に向上します。さらに、ライブコマースやSNSインフルエンサー施策など、ローカルに根付いたプロモーション施策を自在に組み合わせられます。旗艦店の運営を通じてブランドの「現地浸透」が進むのも大きな強みです。

3-3 デメリット

しかし、現地ECには在庫リスクと初期投資の大きさという課題があります。加えて、国ごとに異なる規制に対応する必要があります。例えば、韓国では健康機能食品法や化粧品規制が厳しく、台湾では食品安全法や輸入ラベル規制が課されます。パートナーの選定も成否を左右する重要なポイントです。

4. 判断フレームワーク:条件別の最適解

4-1 商品特性

- 高単価・軽量(例:美容液、サプリメント):越境でも成立。

- 低単価・重量物(例:飲料、日用品):現地在庫が必須。

4-2 顧客期待値

- 韓国・台湾:配送スピード要求が非常に高い → 越境では不利、早期に現地在庫化が必要。

- 東南アジア:一部顧客は「配送に時間がかかる」ことを容認するため、越境でも成立余地あり。

4-3 投資余力とフェーズ

- テスト期: 越境で市場調査・需要検証。

- 成長期:売れ筋SKUを現地在庫化し、広告やライブ配信と連動。

- 定着期:現地法人・旗艦店展開により信頼性を強化。

4-4 規制・リスク要因

- 東南アジア:食品・サプリの輸入許可、ハラール認証(インドネシア・マレーシア)。

- 韓国:健康機能食品法、化粧品法規制。

- 台湾:輸入ラベル規制、食品安全法。

5. ケーススタディ

5-1 日本製サプリメント(高単価・軽量)

まずはShopeeの越境枠で販売を開始。シンガポールやマレーシアのリピート率が高ければ、現地倉庫に在庫を置き、サブスク型モデルへ移行。

5-2 スキンケア商品(中単価・顧客レビュー重視)

越境では配送遅延による低評価リスクが高い。韓国・台湾市場では、早期に現地在庫化し「翌日配送」を武器にする必要がある。

5-3 日用品(低単価・重量物)

越境では物流コストが価格に占める割合が大きすぎるため非現実的。最初から現地倉庫を前提にShopeeやLazadaで展開するのが合理的。

6. 結論:東南アジア・韓国・台湾では「越境 → 現地」が基本線

この地域では、越境ECは参入の入り口・テストマーケティングの位置づけにとどまります。成長期には「一部SKUを現地在庫化」するハイブリッド戦略が主流であり、本格展開段階では「現地在庫+旗艦店+ローカルプロモーション」が成功の鍵となります。

この地域では、越境ECは参入の入り口・テストマーケティングの位置づけにとどまります。成長期には「一部SKUを現地在庫化」するハイブリッド戦略が主流であり、本格展開段階では「現地在庫+旗艦店+ローカルプロモーション」が成功の鍵となります。

韓国・台湾は配送スピード要求が極めて高いため、現地在庫化のタイミングを早める必要があります。一方で東南アジアは市場ごとの成熟度に差があり、越境でも一定の成立余地が残されています。

7. まとめ

- 越境ECと現地EC「どちらが良いか」ではなく「地域・商品特性・投資余力によってどちらを選ぶか」が本質です。

- 日本ブランドは品質と信頼性で強みを持つ一方、物流スピードと価格競争力で不利になりやすい点を考慮する必要があります。

- 越境と現地は排他的選択肢ではなく、事業フェーズに応じた進化として捉えるべきです。

Author Profile

DICE.K

海外ネタを中心に書いてます。

SHARE